新年の仕事はじめの今日とっても嬉しい出来事がありました。

大病を患っていた患者さんが、約2年振りに来院されました。命に関わるような大病で、入院される前にご連絡いただき事情を教えていただいておりました。

その患者さんとは音楽という共通の趣味があり、たまにそのお話を診療の合間にしていたので、またお会いして話したいなと思うことがよくありました。 それから約2年連絡が無かったのですが、年末にご予約が入ったことをスタッフが教えてくれたので、それから今日が待ち遠しかったです。

辛かったであろう1年以上に及ぶ入院生活を乗り越え、なんとか通常の日常生活が戻ってきているようでした。80歳を超えるご高齢でありますが、今はお子さんお孫さんと同居するようになりとても幸せそうでした。

そして口腔内は多少の問題はあるものの想像以上に良い状態を維持しておりました。入院前にしっかり治療を終えていたこと、口腔の衛生状態に対する意識が高かったためと思われます。

口腔内の状況が悪いと大きな病とは闘えないと思います。実際に長年経過を追っていくと、口腔内の良い方は健康に長生きされていることを実感します。そのようなデータもでています。多少は患者さまの健康に寄与できたのではないかと思います。

今年も皆さまにとって素晴らしい一年になりますよう。そして皆様が健康で笑顔でいられるように。そのような歯科治療を続けていきたいと思います。 髙田貴虎

高田歯科医院・西多摩地区 青梅線 羽村の歯科・歯医者・歯周病専門医

西多摩地区 青梅線 羽村の歯科・歯周病専門医 髙田歯科医院

TEL.042-555-5903

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神1-6-6歯周病に関する講演会に参加してきました

先日、歯周病に関する講演会に参加してきました。ロイテリ菌を扱っているメーカー主催の講演会で、講師は私が在籍していた昭和医科大学歯周病学講座の教授である山本松男先生でした。

「歯周病細菌研究の最前線」について、その歴史から現在の知見まで詳細をわかり易く教えていただきました。

ご講演は勉強になったのはもちろんですが、久々にお会いする教授とは近況の話で盛り上がってしまいました。教授が昭和大学にいらっしゃったばっかりのとき、二人で研究関係で鹿児島大学に泊りがけで行ったりした思い出があります。懐かしいなあと・・

そして、やっぱり歯周病学は奥が深くて本当に興味深い学問です。ヒトマイクロバイオームプロジェクトによって、今後新たな研究結果がどんどん出てくると思います。歯周病の発症メカニズムや全身との関係がさらに解明が進むと、今まで完治させることが困難であった重度歯周病も治せるときが来るかもしれません。

当院の歯科衛生士が一人増えました。

ご来院の患者さまの多くにメインテナンスの重要性をご理解いたいているため、ご予約がいっぱいで取りにくい状況が続いておりました。

そこで当院の歯科衛生士をひとり増員しました。経験の豊富な衛生士ですので安心してお任せください。

口腔内の細菌は虫歯と歯周病を引き起こすだけでなく様々な全身の病気と関わっています。また、口腔内の健康が健康寿命と関連していることがわかっています。定期的なメインテナンスとクリーニングでお口を綺麗に保ち、さらに健康維持に努めていきましょう。

長期症例を勉強会でプレゼンしました

去る2023年5月14日、高田貴虎が所属するスタディーグループ赤坂会が開催されました。会場はお茶の水ソラシティにて80名ほどのメンバーが集まり症例ディスカッションを一日おこないました。

テーマは「長期症例」ということで、私を含めて5名の先生方が10年以上の長期症例について予後を報告しました。

私は「フルマウスリコンストラクションの10年経過症例:予後から治療計画を再考する」というテーマで報告させていただきました。

大学病院で歯周病治療を学んだ後、自分に足りないものをさらに学び続けるためにスタディーグループ赤坂会に所属し約15年間がたちました。今回報告した症例は、まさにそこで学んで実行してきたことを振り返るよい機会となりました。

プレゼンのディスカッションでは主宰の寺西邦彦先生はじめ多くの先生方からご意見をいただきました。正しい治療計画で遂行された治療は長期的に安定することを示すことができましたが、同時に歯ぎしりや喰いしばり(ブラキシズムといいいます)といった悪習癖から口腔内を守っていくことの困難さが明確となりました。

新型コロナウイルスによるパンデミックにより、私にとっては約3年半ぶりのプレゼンになりました。久々のプレゼンはものすごく緊張し、準備には多くの時間とパワーをつぎ込みました。でも、やって良かったなと思います。ひとりで成長していくことは不可能です。パンデミックの経験によって、web上で講演を聴くことが容易になりましたが、やはり人と人が対面して本音で話合うことによってもっと多くのことが学べます。それが自身の症例であればもっと学べます。さらに症例に予後があればもっともっと学べるのです。その経験を自身の患者さまにおける治療に活かしていきたいなと思っています。

多くの先生方と貴重なディスカッションができました。

歯周病学会と勉強会の週末

日本歯周病学会とスタディーグループ赤坂会に参加して

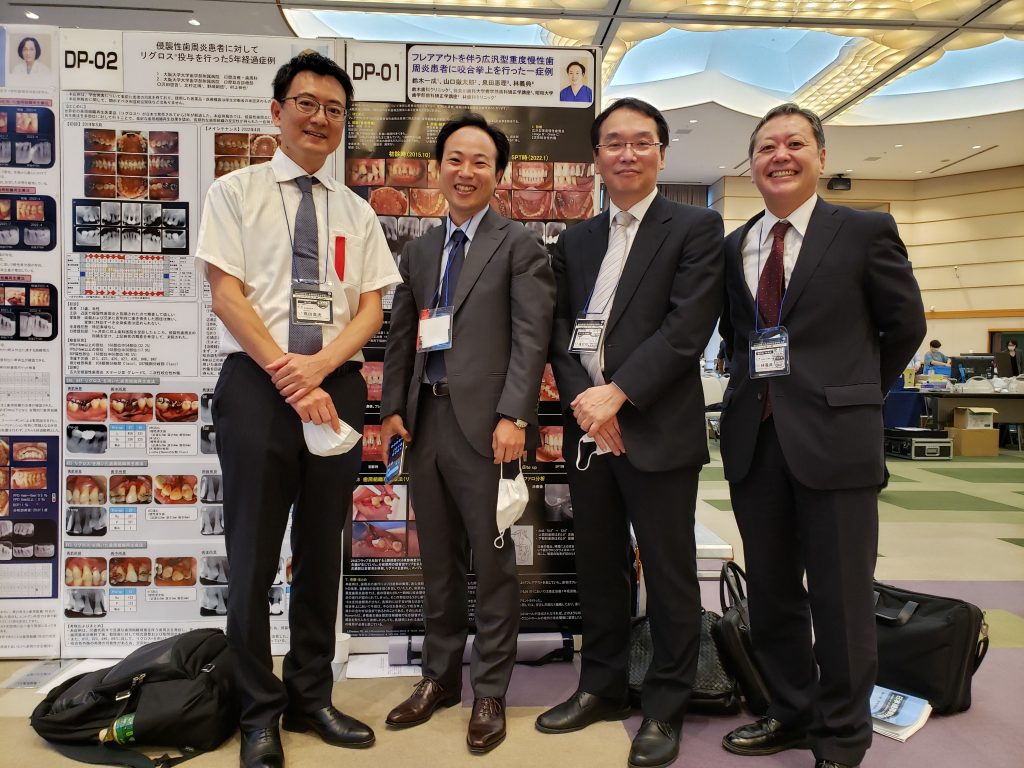

9月3日は仙台にて日本歯周病学会学術集会が開催されました。

コロナ禍になってからはWeb開催での参加でしたが、久々に現地参加してきました。感染対策をしながら人数制限下での開催でした。

今回わたくしは専門医症例ポスター発表をしました。ポスターの前で質疑応答の時間が設けられているのですが、母校である昭和大学歯周病学教室の先生方や勉強会で知り合った先生方がいらっしゃってくださいました。久々に会えた嬉しさから、学術的なディスカッションよりもお互いの近況報告が中心に時間はあっという間に過ぎ去っていきました。コロナ禍ならではです(笑)。

翌日9月4日はスタディーグループ赤坂会の例会でした。テーマは赤坂会の得意分野である欠損補綴。顧問の寺西先生によるご講演や若手の先生方の熱気溢れる症例発表であっという間の一日でした。

この二日間は、私が歯科医師になってからおもに学んできたことをもう一度再考させて貰える時間でした。パンデミックや戦争・政治不信といった社会的変化を経て、いま歯科医院にいらっしゃる患者さんの望みは心身の健康回復・維持が一番であると思います。歯周病と全身疾患の関係性が強いことが科学的に理解されてきた昨今、これからの歯科治療のあり方も変化していくと実感しています。私たちの歯科臨床も科学の進歩に合わせて進化していきたいと思っています。

髙田貴虎

母校での講演

去る4月22日、私(高田貴虎)の出身大学である昭和大学の同期会にて講演をしてきました。

1時間ほどの講演で何をテーマにするか悩みましたが、私の行っている日常臨床における症例をそのまま提示することにしました。

テーマは『ペリオドンティストとしての今とこれから』です。

「ペリオドンティスト」とは「歯周病専門医」という意味です。

歯科医師になって昭和大学歯周病科で9年間にわたって歯周病学を学びました。

当時の症例から、歯周病専門医は歯を守ることはもちろん歯の欠損を含めて包括的に口腔内を診る必要があることを学びました。

その経験からそれからの9年間は、スタディーグループ赤坂会で欠損補綴を含む包括的な歯科臨床を学んできました。

18年に及ぶ臨床経験から、歯周病における炎症のコントロールと力のコントロールの重要性を学び、今後もその方向性をさらに突き詰めていきたい。ぎゅっと要約するとこんな感じの内容です。

同期の皆さんと自分の臨床についてディスカッションする有意義な一日でした。

また、自身の臨床を振り返るとても良い機会になりました。自分の歩んできたことや向かおうとしている方向性は間違っていないと改めて思いました。すべての基盤となった昭和大学歯周病学教室で学んだことに感謝しつつ、現在置かれている環境にも感謝してこれからも成長していきたいと思います。

2015年もあとわずかですね

基調講演をして頂いた宮前先生とともに

基調講演をして頂いた宮前先生とともに

症例発表中の私

さて、10月には日本顎咬合学会の関東支部会に参加します。今年から私自身も関東支部会理事として会の運営に関わらせて頂くことになりました。私と同世代の比較的若い理事の方々の活力と人柄はとても魅力的で、とても素晴らしい会だと感じました。ここで知り合った仲間との交流を通じて、情報の交換をしていきたいと思っています。

日本顎咬合学会関東甲信越支部HPはこちら⇒http://kanto.shibu-ago.net/index.html

11月には盛岡で「赤坂会」と「入れ歯の会」との合同合宿が行われました。温泉地に泊まり込みで症例検討会を朝から晩から深夜まで(!)行います。私よりも若い先生方の活躍が目立った素晴らしい会となりました。

症例発表中の私

さて、10月には日本顎咬合学会の関東支部会に参加します。今年から私自身も関東支部会理事として会の運営に関わらせて頂くことになりました。私と同世代の比較的若い理事の方々の活力と人柄はとても魅力的で、とても素晴らしい会だと感じました。ここで知り合った仲間との交流を通じて、情報の交換をしていきたいと思っています。

日本顎咬合学会関東甲信越支部HPはこちら⇒http://kanto.shibu-ago.net/index.html

11月には盛岡で「赤坂会」と「入れ歯の会」との合同合宿が行われました。温泉地に泊まり込みで症例検討会を朝から晩から深夜まで(!)行います。私よりも若い先生方の活躍が目立った素晴らしい会となりました。

早朝からラジオ体操をして脳を活性化させてます(笑)。

さて、12月には赤坂会特別講演会として『歯の保存か、抜歯をしてインプラントか?』といったタイトルで基調講演を福西一浩先生におこなってもらいました。福西先生には歯の保存に対する情熱に触れることができました。昨今のインプラントブームで、世の中では歯の保存に対する意識が低下しつつあります。今後の歯科医師としての在り方を考えさせられる貴重な機会となりました。

早朝からラジオ体操をして脳を活性化させてます(笑)。

さて、12月には赤坂会特別講演会として『歯の保存か、抜歯をしてインプラントか?』といったタイトルで基調講演を福西一浩先生におこなってもらいました。福西先生には歯の保存に対する情熱に触れることができました。昨今のインプラントブームで、世の中では歯の保存に対する意識が低下しつつあります。今後の歯科医師としての在り方を考えさせられる貴重な機会となりました。

今回のテーマは歯の保存。

今回のテーマは歯の保存。

ご講演いただいた福西一浩先生

この日は赤坂会顧問の寺西邦彦先生にも最新インプラントシステムについてのご講演をして頂きました。歯を保存する技術に加え、抜歯に至ってしまった欠損の回復処置としてのインプラント治療。これら相反する治療法を我々は同時にレベルアップしていかなくてはならないのです。過酷な職業ですよ(笑)。

ご講演いただいた福西一浩先生

この日は赤坂会顧問の寺西邦彦先生にも最新インプラントシステムについてのご講演をして頂きました。歯を保存する技術に加え、抜歯に至ってしまった欠損の回復処置としてのインプラント治療。これら相反する治療法を我々は同時にレベルアップしていかなくてはならないのです。過酷な職業ですよ(笑)。

赤坂会顧問の寺西邦彦先生による講演

赤坂会顧問の寺西邦彦先生による講演

懇親会で挨拶する私。得意ではないほうです。とても緊張しました・・・(笑)。

ほかにもいろいろな出来事があった今年ですが、今回はこのくらいにしておきます。

とにかく今年は出会いの一年でした。

会をまとめる立場に立たせて頂いたことで、この分野を引っ張っていく素晴らしい先生方と出会う機会に恵まれています。そのことが歯科医師としてはもちろん、一社会人、さらには人として成長させて頂けると実感しております。今後もさらなる成長目指して精進してまいりますので来年もよろしくお願いいたします。

懇親会で挨拶する私。得意ではないほうです。とても緊張しました・・・(笑)。

ほかにもいろいろな出来事があった今年ですが、今回はこのくらいにしておきます。

とにかく今年は出会いの一年でした。

会をまとめる立場に立たせて頂いたことで、この分野を引っ張っていく素晴らしい先生方と出会う機会に恵まれています。そのことが歯科医師としてはもちろん、一社会人、さらには人として成長させて頂けると実感しております。今後もさらなる成長目指して精進してまいりますので来年もよろしくお願いいたします。